Il y a trente-et-un ans j’ai été invité au Festival du Premier Roman pour Les chemins noirs qui venait de paraître. Une ville entière nous accueillait autour de ses éléphants, moi et une poignée d’autres élus. Je n’ai jamais plus revécu une sensation pareille. Si demain je reçois le Prix Nobel, ça ne sera pas aussi fort, aussi violent, aussi étrange… Depuis que tous les lycées de Marseille m’avaient renvoyé, au cours de ma difficile jeunesse, je n’avais jamais remis les pieds dans un lycée et n’imaginais pas les remettre un jour… Trente élèves m’attendaient dans la classe de Chantal André, à Rumilly. Mon cœur frappait fort ! J’étais loin de me douter, en franchissant la porte de cette classe, qu’une extraordinaire histoire de tendresse et d’amitié était en train de naître. Pendant trente-et-un ans, chaque année, Chantal et moi avons inventé le moyen de nous retrouver. Parfois je sautais dans ma voiture et, par le col de Lus-la-Croix-Haute que j’adore, je filais vers les classes de Chantal. L’année suivante c’est elle qui dégringolait, par le même col, dans un car bourré de lycéens fous de bonheur.

S’il y a bien quelqu’un qui a donné le goût de lire à des milliers de jeunes qui, comme moi, les fuyaient à seize ans, c’est bien Chantal André ! Elle a un tel amour des mots, de leur musique, de leur couleur, qu’elle dissimule la grammaire dans un livre, elle montre la vie, la joie, la lumière, toutes les émotions. Elle ne parle pas des livres, elle ouvre la porte d’un jardin où commencent l’amour, l’étonnement, le désir, la peur et le mystère. Ça marche avec tous les jeunes, car tous les jeunes ont besoin de mystère et d’amour. Nous avons tout fait avec Chantal. Ensemble, nous avons apporté des mots, là où il n’y a pas la moindre fleur, pas la moindre trace de printemps, mais des décombres d’amour et une odeur de souffrance, dans de tristes cellules, au fond de tristes prisons. Grâce à Chantal, des milliers de femmes et d’hommes ouvrent un livre aujourd’hui et montent dans des trains qui n’existent pas, traversent des forêts qu’ils inventent, tombent amoureux de visages qu’ils viennent de créer. Je pourrais écrire un roman sur mon amitié avec cette femme unique, cette femme si authentique et si discrète, qui ouvre doucement la porte des cœurs et des prisons.

Le Festival du Premier Roman se confond dans ma mémoire avec le visage de Chantal, comme ce visage il est un moment de lumière, de tendresse, de paix, d’intelligence et d’émotion. Je viens d’envoyer un poème à Chantal, avec son accord je vous le transmets, c’est un coquelicot sur les talus de cet étrange printemps. Le virus partira, la culture et l’amitié demeureront.

Je vous embrasse tous bien affectueusement. J’ai grandi à Marseille, ma seconde vie a commencé sur les quais de la gare de Chambéry, en mai 1989.

LE JARDIN DE MA MÈRE

J’habite un quartier de pomme.

Je regarde la flamme jaune et bleue des iris.

Un homme et un petit chat blanc, dans l’or des genêts.

Une femme presque nue au milieu de l’été.

Dans l’ombre, la monnaie du pape plus belle que le Vatican.

L’encre de Chine des chênes sur la page rose du soir.

Le virus ne vient pas de Chine, il a été inventé dans le laboratoire des oiseaux, il me rajeunit, j’ai la quarantaine.

Les sangliers visitent Paris en famille.

Les loups font leurs courses à Carrefour.

De nos fenêtres, nous regardons passer dans la rue les personnages de romans, Meursault, Bardamu, Raskolnikov, le Grand Meaulnes, Gervaise et madame Bovary, Jean Valjean tient la main de Cosette, Molloy se traîne dans un pré où paissent des vaches…

Les aéroports mangés par l’herbe et silencieux, les mouettes d’acier clouées au sol, ailes ouvertes.

Les grands paquebots blancs qui rouillent au fond des ports.

Les vieilles villes couvertes de poussière.

Les dimanches matins de l’enfance qui ressemblent à l’été.

Les dimanches soirs plus tristes qu’un dortoir de caserne, qu’une odeur de pensionnat.

Le parfum des lilas qui montent dans les cuisines.

Les milliards de poules qui ne verront jamais le soleil, sur leurs pattes de verre.

L’odeur pestilentielle de la peur, entre les murs de sang des abattoirs.

Nous devrions nous contenter de nos jardins, ils sont pleins de vie, pleins de beauté.

Nos frigos sont pleins de sucre et nos télés pleines de morts.

J’aime l’odeur chaude et craquante du pain qui sort du four dans le moindre village.

L’odeur des talus après la pluie.

L’odeur verte des rivières au mois d’août, sous les saules.

L’odeur tiède du corps d’Isabelle qui sèche ses cheveux, sa poitrine haute.

M’endormir dans le dos d’Isabelle en écoutant la nuit.

Les villes sont belles de loin. Quand le soleil se couche leurs tours sont douces et roses.

Quand les trains y entrent elles sont grises et sales, les valérianes du ballast sentent déjà le métro.

J’écris le mot gare et je monte dans un train qui n’existe pas.

Je voyage dans les jardins oubliés de mon enfance. Ma mère y sème du persil au printemps.

Je me cache dans un vieux pigeonnier pour voir la voisine étendre son linge. Quand elle lève les bras, je vois deux touffes de poils et des cuisses blanches.

J’aime que ma mère me dise « Allons voir les belles de nuit » ou qu’elle me lise des histoires d’écureuils dans le soleil de la cuisine.

À l’école je n’entends rien, j’attends mon tour de lire. J’ai peur.

Dans le jardin j’écoute chaque mot de ma mère, je retiens tout.

Les soirs d’hiver, sur les vitres couvertes de buée, je dessine des paysages de neige pour ne pas aller à l’école le lendemain. À Marseille il ne neige jamais.

Avec quelques mots appris dans un jardin on comprend tout ce qui vit, passe, disparaît. On comprend la tendresse et on comprend la haine.

J’aime tout ce que ma mère ne savait pas et qu’elle m’a appris. Avec l’amour, la peur quitte nos ventres.

Je prends mon chat dans les bras et nous regardons par la fenêtre, la pluie, le vent, le clocher du village qui a de la brume jusqu’au cou, le pinceau noir des cyprès qui dessine les nuages, la faucille des hirondelles les soirs de juin.

J’aime partir chercher des mots sur les chemins, je fais un pas, je trouve un mot, un autre pas… J’avance dans des forêts de mots, je me perds dans des poèmes qui sentent le champignon, la liberté et l’aubépine.

Il y a un monde dans chaque mot.

Chaque matin, avec mon bol rouge et l’odeur du café, j’ouvre le cahier des souvenirs et j’entre dans le pays bleu de la mémoire.

Les mots de ma mère dansent autour de moi, comme la poussière dans le soleil d’une chambre.

Je lui parle comme dans notre jardin, notre cuisine, aux confins de Marseille. Elle me regarde si tendrement que nous sommes immortels.

Écrire c’est aimer, sans la peur épuisante d’être abandonné.

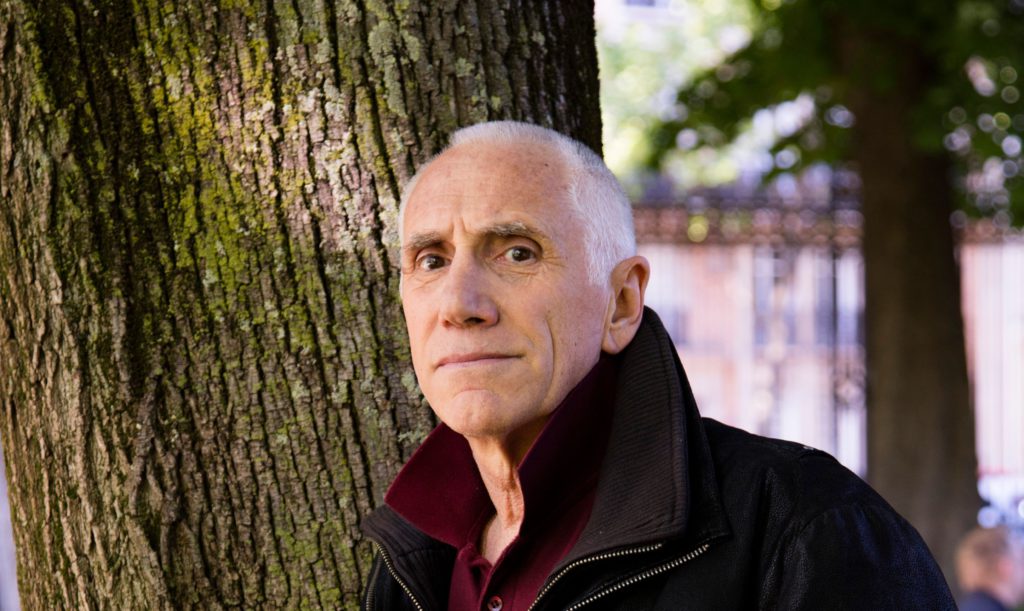

René Fregni